Clave Climática: Comprender el Waru-Waru podría mitigar el cambio climático.

Durante miles de años, las sociedades andinas prehispánicas desarrollaron ingeniosas técnicas agrícolas para un uso eficiente de los recursos. Estas tecnologías han sido estudiadas desde múltiples perspectivas. De manera pionera, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha logrado crear un modelo matemático que explica los principios teórico-experimentales de la técnica agrícola Waru-Waru, implementada por las culturas Tiahuanaco e Inca en la región del lago Titicaca, Puno.

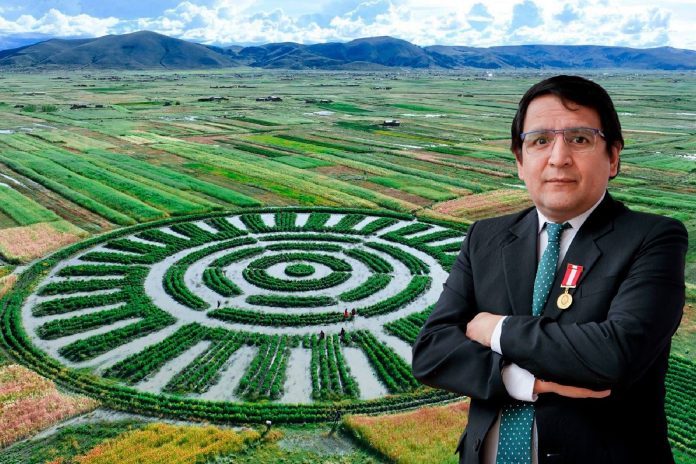

El artículo científico «Sistemas de almacenamiento de energía térmica sostenibles: Un modelo matemático de la técnica agrícola Waru-Waru utilizada en ambientes fríos» fue publicado por el Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo, docente investigador de la UNI, en la prestigiosa revista Energies.

La técnica agrícola Waru-Waru, también conocida como camellones, se desarrolló hace aproximadamente 3,000 años en el área del lago Titicaca. Consistía en la construcción de plataformas elevadas de tierra rodeadas de canales de agua. El líquido en los surcos funcionaba como un depósito para almacenar energía térmica durante el día y liberar calor durante la noche, regulando así la temperatura de los cultivos y combatiendo las heladas.

«Detrás de esa técnica, tenía que existir un conocimiento de ingenieros capaces de calcular y dimensionar esto. Entonces, lo que quedó allí entre los pobladores – su legado – fueron las instrucciones para la construcción de Waru-Waru transmitidas de generación en generación, pero en ese entonces, hubo gente preparada que hizo ese cálculo», consideró el Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo. Él asumió el reto de aplicar la ingeniería inversa para desarrollar un modelo matemático, dado que no se han conservado escritos técnicos sobre esta técnica agrícola compatibles con las herramientas de cálculo que poseían las culturas prehispánicas.

Por eso, el modelo considera las herramientas de cálculo matemático disponibles en las culturas prehispánicas, como el quipu y la yupana, que se basan principalmente en operaciones aritméticas como la suma y la multiplicación.

«Me puse como reto elaborar un modelo pensando en dos cosas. Uno, que solo había sumas y multiplicaciones. Dentro de las matemáticas superiores, las ecuaciones diferenciales se pueden solucionar con sumas y multiplicaciones (método de series de potencias). Las ecuaciones diferenciales permiten describir el comportamiento en el tiempo de cualquier proceso. Por ejemplo, cómo evoluciona la temperatura del agua en una olla puesta al fuego de una cocina. Y dos, que en aquella época los conocimientos desarrollados y aplicados eran pensados para el beneficio de todos en general», dijo el docente investigador de la UNI.

Conocimientos Ancestrales y su Relevancia Actual

El Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo precisó que su publicación sobre la técnica agrícola Waru-Waru, desarrollada bajo los principios de mecánica de fluidos, transferencia de calor y termodinámica, implica el uso de ecuaciones diferenciales, diferencias finitas, y asume que en aquella época hubo una combinación de cálculo y experimentación.

«En esa época, la parte experimental se realizaba mediante la implementación de cultivos de prueba con determinadas dimensiones (…), hacían uno o más chacras de prueba en donde sembraban plantas que duraban en crecer de tres a cinco meses. Y con el crecimiento, obtenían el valor de ciertos parámetros necesarios en las ecuaciones para poder predecir/explicar la evolución de la temperatura durante el día y la noche. La clave – lo que buscaban – era que no se congelara el agua, que las plantas no mueran por baja temperatura y que los cambios de temperatura no quemen las plantas», explicó.

Además, el investigador RENACYT Nivel III remarcó que las culturas altiplánicas prehispánicas tenían conocimiento de propiedades de la materia como la densidad, capacidad calorífica y temperatura, así como de la transferencia de calor, en especial la conducción y convección térmica.

«También tenían la noción de realizar experimentación, como de tomar datos, de registrarlos, acumularlos y de procesarlos, como se hace hoy en laboratorios y con las computadoras. En matemáticas tuvieron que tener nociones de ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Esa es la única manera como, teniendo datos previos, pudieron hacer proyecciones de la temperatura», aclaró el Dr. Mírez Tarrillo.

El artículo concluye que comprender esta técnica de almacenamiento de energía térmica sostenible puede ser clave en el contexto actual de cambio climático, tanto en las mismas zonas de cultivo como en escenarios climáticos similares.

Además, la técnica agrícola puede ayudar a disminuir el uso de combustibles fósiles y de infraestructuras como invernaderos, los cuales no son viables o resultarían demasiado costosos para cubrir los centenares de kilómetros cuadrados de cultivos hechos mediante Waru-Waru.

También se destacó su valor turístico y el potencial para fortalecer la economía local, ya que los campos de cultivo construidos bajo la técnica Waru-Waru ofrecen paisajes agradables y productos bioeconómicos para el consumo de turistas nacionales y extranjeros.